弘扬江抗精神 传承红色基因

发布时间: 2021 年 7 月 27 日 浏览次数: 358

“弘扬江抗精神 传承红色基因”“新吴区梅村作为江抗起点是一个必然的选择”为题,近期«无锡日报»«江南日报»分别通版专题聚焦。近年来,新吴区老促会注重红色基因的保护和开发,对坐落在梅村街道的江抗纪念馆进行了调研,提出了修缮保护和开发的建设性建议,为弘扬江抗精神传承红色基因,进而形成了一个可以长久涵养后人的“精神谱系”。

7月2日,2021新四军江抗理论研讨会暨梅村江抗精神宣传月活动在新吴区梅村街道启动。来自省、市、区各级党史研究及新四军研究学会的专家、学者汇聚一堂,以“新四军江抗精神”为主题,共同交流回顾新四军在江南的革命历程和不朽贡献,总结提炼“新四军江抗精神”的核心要义,探讨进一步弘扬“新四军江抗精神”在新时代建设时期的思想引领和实践意义。

江抗精神在炮火硝烟中锻造形成

远道而来的原内蒙古军区司令员新四军老战士蔡英的儿子蔡国江说,这次回到故乡,看到碧绿的田野,闻到清新芬芳的空气,感觉非常亲切,“想到父亲当年就是在这片热土上英勇奋战,再看看如今故乡的喜人变化,我非常高兴。”他的父亲蔡英参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,身上光刺刀伤就有两处。“虽然身经百战,但父亲从来没有以英雄自居,总说真正的英雄是那些牺牲的战友。”蔡国江坦言,父亲的革命精神一直激励着他,从上学到当兵,再到以后的工作,父亲口中的江抗故事一直是他奋进的动力。

远道而来的原内蒙古军区司令员新四军老战士蔡英的儿子蔡国江说,这次回到故乡,看到碧绿的田野,闻到清新芬芳的空气,感觉非常亲切,“想到父亲当年就是在这片热土上英勇奋战,再看看如今故乡的喜人变化,我非常高兴。”他的父亲蔡英参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,身上光刺刀伤就有两处。“虽然身经百战,但父亲从来没有以英雄自居,总说真正的英雄是那些牺牲的战友。”蔡国江坦言,父亲的革命精神一直激励着他,从上学到当兵,再到以后的工作,父亲口中的江抗故事一直是他奋进的动力。

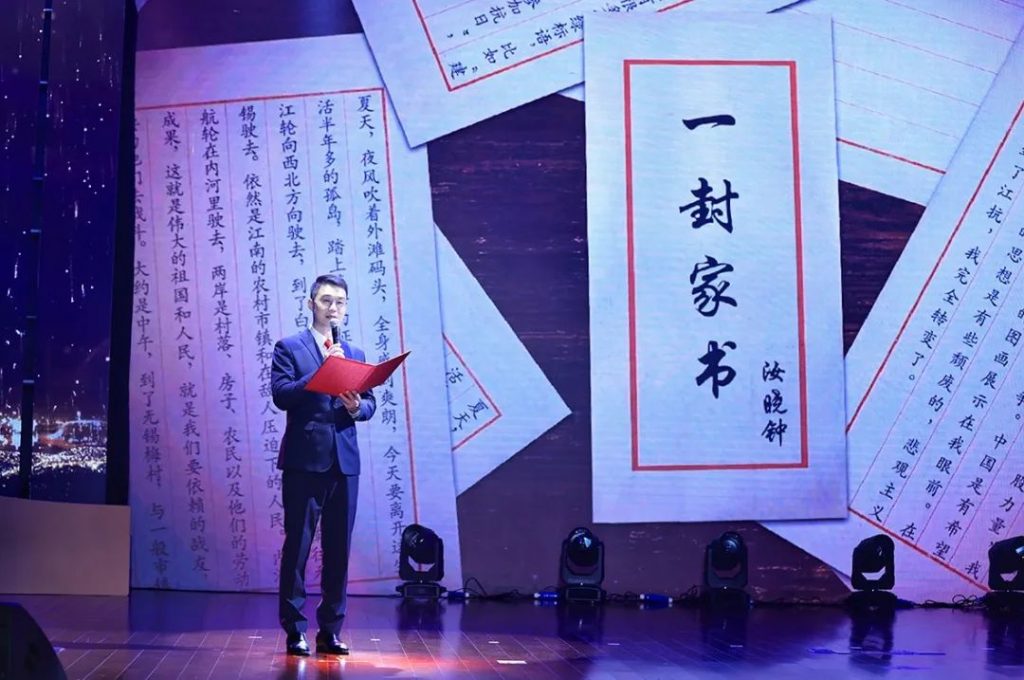

“今天要离开这生活半年多的孤岛,踏上革命的征途了……”主持人现场深情朗诵了一封特殊的家书——《汝晓钟关于1939年6月在梅村参加江抗的回忆》,带大家走进了那个战火纷飞的年代,重温红色历史,感悟红色精神,从中汲取精神滋养和前行力量。

深挖红色资源推出系列纪念宣传活动

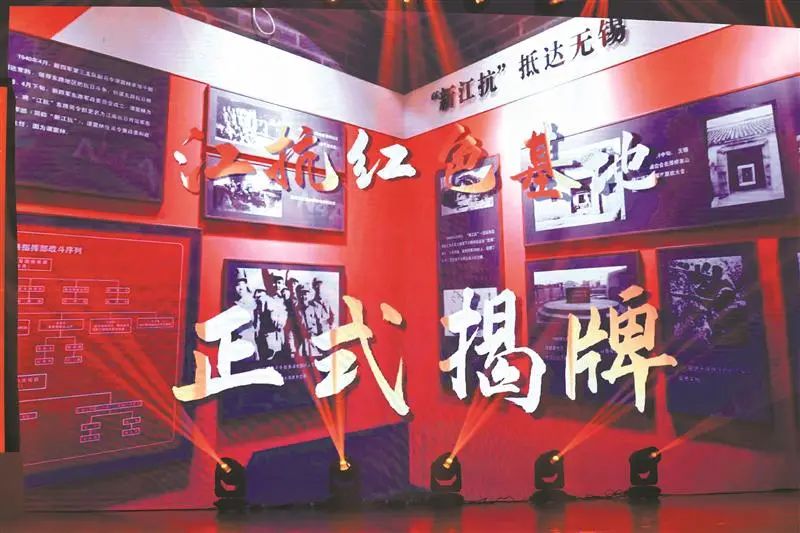

梅村作为江抗东进的第一个落脚点和前进基地,红色资源丰富。近年来,梅村街道充分依托“红色宝藏”,加强爱国主义教育,与社会各界一起牢记历史、缅怀先辈,为继承和发扬先辈光荣传统做出了积极贡献。活动现场,江抗红色基地——新四军江抗东进纪念馆升级改造项目正式揭牌。20余位省、市、区专家学者受聘为新四军江抗东进纪念馆顾问。《江南烽火》出版签约,同时启动梅村江抗精神纪念月活动。接下来,梅村街道将推出红色路线发布、建党100周年灯光展、红色家书等20余个活动,进一步弘扬传承江抗精神。

高端访谈——弘扬江抗精神 传承红色基因

江抗精神的内涵首要是“听党指挥”

嘉宾:中国新四军和华中抗日根据地研究会学术委员会主任常浩如

从历史和实践的角度讲,中国共产党的伟大精神由一个个鲜明具体的“坐标”组成,进而形成了一个可以长久涵养后人的“精神谱系”。共产党“精神谱系”中有很多亮点,其中包括新四军铁军精神。常浩如在接受采访时认为,江抗精神与铁军精神具有统一性,从历史事实可以看出,江抗精神的突出特征是听党指挥、敢于担当、创新发展、军民团结等内容。

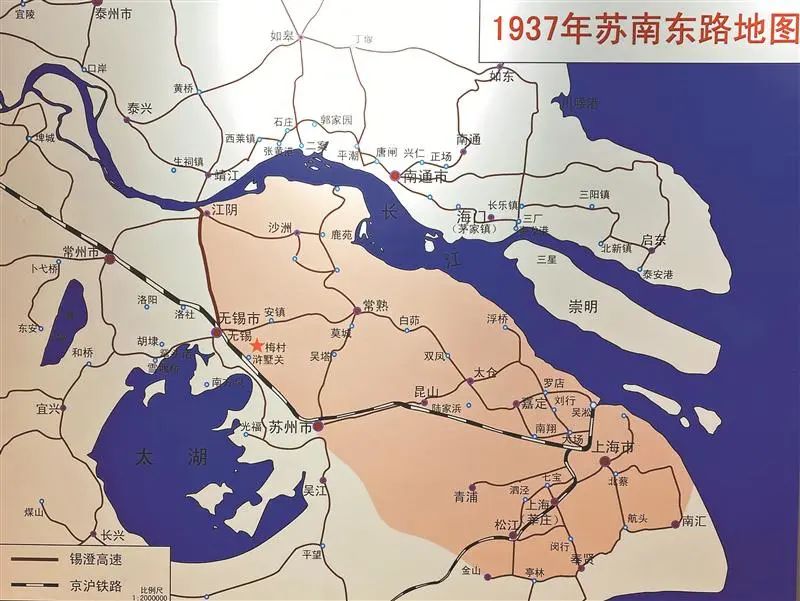

常浩如表示,江抗能够诞生,并在苏南这一块地方开辟根据地,首先就是因为听从党的指挥,坚决执行了中央向东挺进的精神。还有就是敢于担当,当时开辟东路根据地,有重重的阻力,风险很大。做出这个决定时,陈毅和叶飞等人做了长谈,经过深入交流,明确表示如果在政治和军事上出了问题,愿意承担责任,这充分体现了共产党人的担当精神。江抗精神还体现在创新发展,当时新四军开辟敌后根据地,江抗军驻守的地方面临着经济很困难,武器装备很差,人员很少等不利因素,所以必须通过发展来解决生存问题。针对这种情况,灵活地打出一个旗号,就是以地方武装——江南抗日义勇军第三路的名义进行抗战,解决了生存和发展问题,这是创新精神的具体体现。人民群众看到了新四军代表人民利益,纷纷给予大力支持,使得江抗在血战黄土塘、夜袭浒墅关等战斗中狠狠打击了敌人,这体现了军民团结的力量。

无论哪个时代对党忠诚是第一位的

嘉宾:党史学习教育无锡市委宣讲团成员、无锡市档案史志馆副馆长接玉松

80多年前,新四军江抗军以梅村一带为基地,分兵发展,开辟苏南抗日根据地,写下了党的历史上辉煌一页。接玉松在接受采访时表示,江抗给无锡人民留下了非常宝贵的精神财富,也带来了深刻的现实启示。

谈及江抗的启示,接玉松说,第一是在新时代要学习革命先辈坚定忠诚的信念。无论哪一个时代,作为共产党人忠诚都是第一位的。江抗部队来到无锡、来到苏南开展抗日,首先体现了对党忠诚,对理想信念的支持。无论在任何时候,首先要确保对党的忠诚;二是要学习革命先辈勇往直前的精神。当时抗战斗争环境非常险恶,江抗的到来就充分体现了刚强的意志。在新时代,前进的道路仍然是不平坦的,今后在经济社会发展中还会遇到这样那样的困难,只要我们继承革命先辈不怕困难、千方百计争取发展的顽强精神,就一定能不断取得新的胜利;三是要学习革命先辈敢于突破的勇气。无论在哪一个时代,要想取得新的历史性成就,都会面临不同方面的突破任务,新时代我们要加快建设现代化国家,加快建设“强富美高”新无锡,就需要继续发扬先辈们敢于突破的精神,只有每个人坚定不移地扛起肩上的任务,充分发挥自己的主观能动性,突破前进道路上的一个个困难,我们的社会才能更快地进步,国家才能取得更大的发展,人民群众才能过上更加美好的生活。

因地制宜挖掘红色资源以史育人传承红色基因

嘉宾:原无锡市委党史办副主任富耀南

梅村是江抗东进的第一个支点,江抗为何能够在梅村迅速打开局面,值得好好研究。富耀南在接受采访时认为,要因地制宜挖掘梅村红色资源,讲好红色故事,以史育人传承红色基因。

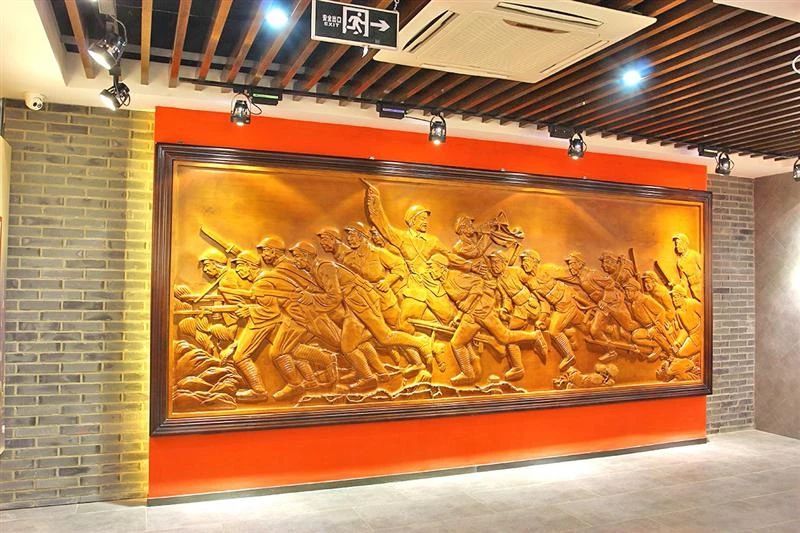

富耀南说,抗日战争时期梅村一带有坚强的地方党组织,有早期的共产党员,群众基础比较好,新四军到了梅村,老百姓马上掀起了拥军热潮,包括上海、苏州等地很多青年都到梅村参军。当时梅村发生了许多感人的故事。比如,江抗军中有一个伤病员,在取腿上两颗子弹时,没有麻药可用,他硬是嘴里咬了一块毛巾,让医生用手术刀把两颗子弹挑出来,这种顽强的意志让人感动。梅村作为江抗东进的第一个支点,完全有底气打造全国爱国主义教育基地。要挖掘好这些红色资源,讲好红色故事,首先要进一步做好调查研究,把江抗的发展历史和感人事迹展示出来。江抗东进纪念馆内有珍贵的历史照片和实物,还有模型、景观、雕塑等,要全方位再现出江抗为夺取抗战最终胜利作出不可磨灭的贡献。挖掘红色资源,讲好红色故事,还要上下联动,把社会力量发动起来,组成宣传队伍,把江抗的历史故事讲给青少年听,让广大青少年认识到今天幸福的日子是千万革命先烈凭着不屈不挠的精神斗争出来的,是他们抛头颅、洒热血,用宝贵的生命换来的,激发青少年的爱国热情,让他们更地好肩负起历史使命和时代责任。

走群众路线让江抗队伍迅速壮大

嘉宾:无锡市新四军历史研究会副会长、无锡博物院副研究员肖根荣

1939年5月,江抗刚到茅山梅村时只有1000人左右,在5个多月的时间里,人数增加到5000多人,从刚开始一个连甚至没有一挺机枪,到后来每个班都有机枪,还成立了机枪连。为何在短时间内发生如此大变化?肖根荣在接受采访时认为,江抗队伍迅速发展壮大的一个重要原因,在于走了群众路线。

肖根荣说,江抗凭着模范的作风和为民奉献的情怀,与无锡人民结下了深厚的鱼水情谊。当时,无锡人民从各方面全力支持江抗的抗战行动,包括精心照料江抗的伤病员。有人为了给江抗筹集药品,专门去上海采购,采购的针剂也是从国外进口的。当时梅村的20多个裁缝共同为江抗战士做军装,每人做了两套,做军装所用的布都是到上海购买的。值得一提的是,在群众的支持下,还筹集到了一大笔款子,为购买江抗作战、生活必需品提供了支撑。此外,老百姓还配合江抗作战,比如剪断敌人用的电线,对路面进行破坏,把桥拆掉,让日军的机械化部队没有办法通行。为了阻止日军的汽艇,老百姓还在河里面设置暗坝,江抗的木船可以开过去,但是敌人的汽艇开不过去,以此破坏敌人的行动计划。打仗的时候,老百姓给江抗送水、送饭,提供后勤保障,让敌人淹没在人民战争的汪洋大海中。在群众的支持下,江抗队伍不断壮大,武器得到“升级”,医疗条件有了改善,战斗力进一步增强。

梅村作为江抗起点 是一个必然的选择

陈毅在新四军第六团东进出发前与该团干部合影(左起:陈毅、刘炎、刘飞、叶飞、吴焜、乔信民)

东进部队整装待发

活跃在无锡地区的“江抗”部队

浓厚的革命氛围

良好的群众基础

优越的地理位置

江抗精神的内涵 以及与铁军精神的内在联系

江抗精神 在新时代的启示

来源 | 无锡日报 江南晚报